Читаем дома накануне…

|

Евангелье от Матфея глава 15

21 И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. |

Чтение недели 17-й по Пятидесятнице, о хананеянке – одно из самых сложных для понимания мест Нового Завета. Женщина просит Христа об исцелении своей дочери, — а Христос ей отказывает, попутно называя «псом». Где Божия любовь? Где милосердие? Где хотя бы терпимость, наконец? Предлагаем вам вместе подумать над этим сложным отрывком и поискать ответы на эти вопросы в своем сердце, в историческом контексте и в святоотеческих толкованиях.

|

Протоирей Александр Мень.

История религий, т.2, глава 20.

О хананеях. Хананеи были близкими родичами евреев и финикийцев. Они, очевидно, так же как и израильтяне, пришли некогда из пустыни, но в Палестине жили уже более тысячи лет. За это время, несмотря на египетское, эламское, вавилонское и хеттское владычество, несмотря на смуты и войны, они стали прекрасными строителями, деятельными торговцами, земледельцами и скотоводами. Их зодчие возводили мощные цитадели, их ремесленники изготовляли оружие из бронзы и даже железа, красивую мебель, ювелирные изделия. В ханаанском городе Мегиддо найдено интересное изображение сцен из жизни царя. Мы видим его возвращение с победой на колеснице, запряженной конями, видим его сидящим на пиру. Его трон украшен керубами, перед ним царица в богатых одеждах, музыкант, играющий на арфе, слуги, подносящие вино Раскопки показали, что Ханаан был в отношении искусства и религии типичной страной синкретизма. Здесь не было национальных богов, а почитались преимущественно боги соседей. Среди развалин найдены фигурки Гора, Хатор и других египетских богов, а также изображение вавилонской Иштар. Но главными божествами хананеев были, как и у финикийцев, боги-хозяева, Владыки пашен, рощ, источников. Их называли «царями» или «господами» («ваал», «молох», «бэл»). Каждая местность имела своего ваала. Крестьяне и жители городов верили, что ваалы помогают им, и обращались к этим божествам во время сева, засухи или падежа скота. Символом ваалов обычно был бык, хотя иногда они имели и человекоподобный облик. От ваала зависел и дождь, и урожай, приплод скота и здоровье людей. Для того чтобы снискать его милость, хананеи устраивали в праздники торжественные пиршества, на которых ваал должен был невидимо присутствовать в качестве гостя; он вдыхал аромат приношений, пил вино и угощался плодами земли. Наиболее почитаемым из ваалов был бог бури и грозы. Согласно финикийской мифологии, он являлся сыном «отца богов» — Эля. Ваал-громовержец был очень похож на Зевса и Индру. О нем слагали песни, в честь его на пышных богослужениях звучали патетические гимны. Рядом с Ваалом стояла Анат — кровавая богиня войны, которая «мыла руки в потоках крови врагов». Она была сестрой-женой властителя бурь. Другая богиня, Ашера, обеспечивала плодородие земли. Обряды в честь богов совершались чаще всего у каменных столбов «массеб», которые считались обиталищами духов. Такие же волшебные свойства приписывали холмам и рощам. Веселые, но порой и коварные существа гнездились там, и человек стремился заручиться их дружбой. На священных холмах «бамот» (высотах), если они были оголены, нередко устанавливали «ашеру» — изображение дерева, в котором, как полагали хананеи, обитала богиня Ашера. В годы народных бедствий люди в отчаянии шли на самые большие жертвы. Духам приносили детей, надеясь этим смягчить их гнев. Эта жертва считалась особенно действенной. Когда однажды израильтяне осаждали Моавитскую крепость, царь Моава вывел своего сына на стену и заколол перед лицом Кемоша, бога моавитского. Видя это, израильтяне обратились в паническое бегство, будучи уверены, что теперь Кемош непременно отомстит им. Огромное число обгорелых детских скелетов, зарытых в землю, замурованных в стенах и фундаментах, было обнаружено повсюду в Ханаане. Особую роль у хананеев и финикийцев играли сладострастно-вакхические культы. Это было редчайшее в истории обожествление чувственности. Здесь культивировали все виды извращений и разнузданности. Все было поставлено на службу воспаленной эротике: и обилие непристойных символов и фетишей, и возбуждающий напиток из мандрагоры, который употребляли участники оргий, доводившие себя в неистовстве до самооскопления. Существовали даже специальные жрицы распутства, которые назывались «кедешим», т. е. священные. Хананеи верили, что радения исступленных людей, обуянных чувственной стихией, угодны богам и магически помогают созреванию нив и размножению скота. |

Архимадрит Кирилл (Павлов)

В Неделю 17-ю по Пятидесятнице.

О силе молитвы хананеянки и об исцелении Иисусом Христом дочери ее

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

О, женщина! велика вера твоя; да будет тебе по желанию твоему (Мф. 15, 28), — сказал Господь жене-хананеянке в ныне слышанном Евангелии.

Дорогие братия и сестры, в земной нашей жизни немало бывает бед и несчастий у каждого из нас. То постигают нас болезни, то злые и коварные люди наносят нам какой-либо вред и чем-либо обижают нас. При всех подобных несчастьях мы глубоко скорбим и молим Бога об избавлении от них. Но бывает, и очень нередко, что Бог не внемлет, по-видимому, мольбам нашим: обстоятельства наши не только не улучшаются, но иногда и еще более и более ухудшаются. В таком положении мы часто охладеваем к молитве, оставляем ее, иногда даже и ропщем на свою судьбу и говорим: «Да чем же мы хуже других, живущих в благоденствии и счастье?»

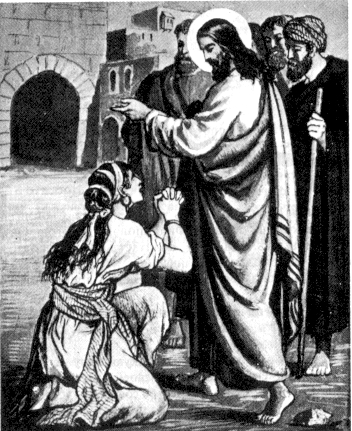

Но не подобает сему быть, дорогие братия и сестры! Как мы должны поступать, когда Бог не внемлет, по-видимому, нашим мольбам, — хороший урок преподает нам упоминаемая в нынешнем Евангелии язычница, жена хананейская. У нее была больная дочь, которую жестоко мучил вселившийся в нее бес. Глубоко скорбела, конечно, несчастная мать о страждущей своей дочери, но средств помочь горю в языческой вере своей не находила. И вот, зная о чудодейственной силе Спасителя, жена-хананеянка, когда Он на сей раз явился в их страну, обратилась к Нему как к необыкновенному Чудотворцу и стала просить Его об исцелении дочери своей: Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется (Мф. 15, 22).

Но Спаситель не обратил, казалось, внимания на эту мольбу ее и не отвечал ей ни слова. Женщина, однако, не отступила и взывала к Нему: Помилуй меня, Господи, Сын Давидов! Иисус Христос отказал ей в просьбе, сказав: Я послан только к погибшим овцам дома Израилева (Мф. 15, 24). Однако она не переставала просить, неотступно умоляла о помощи. Чем же это кончилось? Молитва матери была услышана: дочь ее немедленно выздоровела.

Но не одна жена-хананеянка долго молилась — она, можно сказать, еще недолго молилась. Некоторые гораздо дольше молились: молились по десять лет и больше и наконец получали просимое. Долго молилась Сарра, чтобы Бог даровал ей сына, и сын дан был ей в старости. Долго молился Захария, и жена его Елисавета зачала уже в преклонных летах. Так медлит иногда Бог исполнить прошения молящихся.

В притче о неправедном судии Господь заповедует нам, чтобы мы не унывали и не переставали молиться, когда долго не получаем просимого. Господь желает, чтобы мы просили Его и любит сие. Чем дольше Его просят, тем щедрее Он бывает; чем дольше Он медлит, тем больше дает. В то время, когда Господь не посылает нам просимого, Он как бы готовит, как бы определяет, как лучше наградить нас. Наша неотступная просьба столько же приятна Богу, сколько людям она противна: из нее Бог видит, что мы усердно желаем просимого и что мы не хотим получить этих благ ни от кого другого, кроме Бога.

Смотрите, дорогие братия и сестры, на хананеянку, учитесь у нее, изберите ее себе как образец для подражания. Иисус Христос не сразу исполнил ее просьбу, а заставил долго просить не потому, что Он действительно считал ее недостойной, но для того, чтобы неотступность ее молитвы, дерзновение упования, твердость веры и глубину смирения поставить в пример и, пожалуй, в укор как евреям, так и нам, христианам. Если хананеянка — язычница, идолопоклонница — оказалась такой молитвенницей, смиренницей, терпеливицей, такой непоколебимо верующей и надеющейся, то нам, считающим себя истинно верующими и православными христианами, стыдно не быть такими и на самом деле, и в самой жизни. Нам тем более д!олжно быть неизменными в великодушном перенесении скорбей, обид, напастей, твердом уповании на милосердие Божие и в усердной, пламенной молитве.

Вот постигла тебя большая беда — ведь без бед никто не проживает. Ты молишься Богу об избавлении, но, не видя его вскоре, оставляешь молитву, начинаешь безнадежно унывать, роптать, отчаиваться в милости Божией и дерзаешь говорить: «Зачем молиться Богу, когда Он не милует?». А посмотри, как неотвязно просила Бога об исцелении своей дочери хананеянка и как добилась она своего. Так поступай и ты.

Как бы долго и тяжко ты не бедствовал, ни под каким видом не теряй надежды на Бога и не только не переставай молиться, но молись еще больше и усерднее, воздыхай, плачь. Чем дольше Бог не дает, тем неотступнее проси. Если Он, вместо того чтобы дать просимое благо, попустит найти на тебя несчастьям, то и тогда не отступай от Него. И если увидишь Бога, посылающего тебе меч, если ощутишь этот меч в своем сердце, то и тогда не отступай от Него, и тогда ожидай просимой милости.

Когда гневается на нас человек, тогда всего безопаснее бежать от него, а когда гневается на нас Бог, тогда всего лучше и надежнее стоять пред Ним. Так уповай и не посрамишься. Это и любит Он, за это и изливает на нас Свои великие и богатые милости. В молитве мы должны быть постоянны, должны молиться с верою и усердием. Ибо сомневающийся человек не тверд во всех путях своих, и такой человек да не думает получить что-нибудь от Господа (ср.: Иак. 1, 6-8), — пишет святой апостол Иаков.

Так рассказывают о преподобном Ксое Фивейском: «Однажды ходил он на гору Синайскую. Когда возвращался оттуда, встретился с ним брат и сказал со вздохом:

— Авва, мы страдаем от бездождия.

Старец спросил его:

— Почему же вы не молитесь и не просите Бога?

Брат отвечал:

— И молимся, и просим; а дождя все нет.

Старец возразил:

— Верно, неусердно молитесь. Хочешь ли знать, что это так?

И, простерши руки к небу, начал молиться. Тотчас пошел дождь. Брат, видя сие, ужаснулся, пал на землю и прославил Бога».

Кроме того, и при горячем нашем усердии молиться, мы должны возносить к Богу свои прошения со смирением, с сердечным незлобием, с сознанием своего недостоинства и окаянства.

Мы часто называем себя грешниками на словах, но на деле оказывается, что истинного смирения и сознания своего недостоинства вовсе не имеем. И в этом случае прекрасный пример вновь подает жена-хананеянка. Господь сравнил ее с псом. Какое оскорбительное для всякого сравнение, тем более при людях! И как мы бываем невыносливы при оскорблениях и обидчивы! Нас неизбежно возмущает на гнев заочная брань, насмешка, укоризна, сплетня, часто невинная, но неосторожная шутка. А оскорби нас в глаза, публично — тогда мы готовы отомстить обидчику и вдвое.

Но не так поступила хананеянка, когда Господь приравнял ее ко псам. «Так, Господи! — сказала она без всякого гнева, — я точно не лучше собаки» (см.: Мф. 15, 27). Она не обиделась, не оскорбилась, за что и была удостоена от Господа великой похвалы и великой милости. Поэтому, дорогие, необходимо нам всем стремиться к стяжанию добродетели терпения. Упрекнет тебя кто — смолчи или, лучше, скажи: «Да, я таков на самом деле». И обидчик твой будет обезоружен.

Терпеливое перенесение оскорблений есть величайший подвиг самоотвержения и любви к ближнему. Об этом читаем и в Патерике: если кто услышит оскорбительную речь и, имея возможность сам ответить тем же, подвизается и несет труд, чтобы стерпеть и не сказать ничего, или кто, будучи оскорблен на деле, сделает себе принуждение и не отплатит подобным же огорчившему, то поистине такой человек полагает душу свою за ближнего своего. А больше сей любви быть не может (см.: Ин. 15, 13).

Итак, дорогие братия и сестры, будем усердно подражать жене-хананеянке в ее великой вере, надежде и глубоком смирении, терпении и неотступной молитве. Будем и мы, по примеру ее, с верою и с сознанием своего недостоинства умолять милосердного Бога и Господа нашего Иисуса Христа, чтобы услышать и нам некогда от Него вожделеннейший глас: «Чадо, велия вера твоя, да будет тебе по желанию твоему, иди с миром» (см.: Мф. 15, 28).

Аминь.

1963 г

| Протоиерей Александр Шаргунов

Сегодня Господь утешает нас материнской верой женщины, которая принадлежала к хананеям — нечестивому роду, изгнанному Богом из Обетованной земли, чтобы освободить место для иудеев — избранного народа. Хананеянка неотступно следует за Господом, а ученики говорят: «Отпусти ее, потому что вопиет вслед нас». И Господь говорит, что Он пришел спасти детей Божиих — тех, которые веруют в истинного Бога, а не тех, которые поклоняются идолам, живут в нечестии и не хотят покаяться. апостолы умоляют, чтобы Он умилосердился над этой женщиной, отпустил ее, не потому, что они любовь такую имеют к ней, а потому что, наоборот, им хочется, чтобы она поскорее отстала от них, не досаждала им. Господь не заступается за эту женщину, не отвечает ни на их, ни на ее молитвы. Он хочет, чтобы они лучше поняли, что происходит. Он ведет эту женщину от одного разумения к другому, еще большему. Вера ее возрастала по мере того, как она шла за Ним. Вначале для нее Он — Сын Давидов, а потом — Господь. От зова о помощи к великому человеку она достигает Самого Бога, не понимая, как это происходит. «Господи, — говорит она, — и псы питаются крупицами, падающими от трапезы своих господ!» Она уничижена, она исполнена смирения до конца, она начинает видеть все в истинном свете. Это ее смирение, принятие своего креста, подобно смирению разбойника благоразумного, говорящего: «Достойное по делам своим принимаю», делает ее способной к принятию дара Божия: «О женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему. И исцелела дочь ее в тот час». Обратим внимание, что эта женщина не говорит «помилуй мою дочь», а «помилуй меня, Господи». Ее дочь мучима бесами, а она умоляет Господа помиловать ее. Этот вопль хананеянки должен стать сегодня молитвой всех матерей, дети которых жестоко беснуются. Ослепленные грехом, они не осознают ужаса своего состояния, как осознают это за них их родители. Естественно для нормальных родителей переживать беды своих детей как собственные. О, если бы Господь помиловал всех беспутных детей России и всех охваченных из-за них горем родителей! В этой страшной беде какая милость Господня может утешить их сердца, если не будет она явлена по отношению к их детям? Такое творится порою с детьми, что несчастные матери, приходя в храм, не могут ни о чем ни говорить, ни молиться, кроме как о своих детях. Подходит к причастию женщина, и при словах священника: «Причащается раба Божия», говорит: «Татьяна», а потом, вдруг, как бы опомнившись, поправляется: «Ой, нет, Ирина». И на недоуменный взгляд священника отвечает: «Простите, это дочь моя Татьяна никак не выходит у меня из головы». Может быть, эта хананеянка просит сейчас Господа простить ее за то, что она не сумела воспитать свою дочь, что упустила ее. А может быть, она сознает, что из-за ее греха, с которым она никак не расстанется, пришло это зло на ее дочь. Потому она и говорит: «Помилуй меня». Посмотрите, как нужда заставляет человека молиться. «Господи, помоги мне! Если Ты, Господи, не поможешь, никто в мире мне не поможет». Она всех врачей обошла, всех экстрасенсов и целителей, и все напрасно. Дочь по-прежнему беснуется. Но есть, есть один Врач всех болезней, душевных и телесных. Пусть Он не отвечает и как будто не замечает ее, даже после того, как Его спутники просят Его о ней. Она забегает вперед, падает пред Ним на колени и кричит: «Господи, помоги мне!» Господь слышит ее молитву, но Он хочет, чтобы она увидела несравненно большее в своей беде и в себе самой. Чтобы узнала, как страшна вечная смерть и как милостив Господь. Господь говорит ей: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». А она отвечает: «Так, Господи. Но и псы едят крохи, которые падают от стола господ их». Мы знаем, что иудеи гнушались язычниками, называя их псами, за то, что они оставили веру в истинного Бога и служили бесам, магии и разврату. Но Господь хочет показать Своим апостолам, прежде чем Он пошлет их после Своего Воскресения на проповедь ко всем народам, как велика может быть вера у тех, кто как будто потерял всякую надежду на спасение. Будем и мы учиться у нее неотступности молитвы за наших детей. Приходят в храм отцы и матери с плачем и спрашивают, какими молитвами они должны молиться за своих погибающих дочерей и сыновей. Какими угодно, все молитвы — о них. Но не так, что «может быть, поможет». Не вычитывание акафистов и канонов — а в них должно вылиться все наше горе, вся наша душа. Мы не можем, мы не должны, нам нельзя получить отказ от Господа. Так молились святой праведный Иоанн Кронштадтский и святой Иоанн Шанхайский. Так должны молиться все матери со всею Святою Церковью. Пусть мы в самой середине бед — нам дана от Господа надежда, которая не отчаивается. Пусть диаволу попущено извратить смысл всего, так что нас хотят превратить в хананеев и очистить пространство России для более достойных народов — с нами Бог, строгий и бесконечно милостивый. С нами — с каждым погибающим сыном и дочерью — молитва матери, которая со дна моря достанет. Господь сказал хананеянке: «О, женщина! Велика вера твоя; да будет тебе по желанию твоему». Много удивительного являет в своей молитве эта язычница, которая становится христианкой, — мудрость, смирение, кротость, терпение. Но все это — плоды ее веры. Из всех ее добродетелей Христос выделяет более всего веру. Ибо вера более всего приближает к Богу. Велика ее вера. Драгоценна вера каждого человека, но не у всех она одинаково крепка. Величие веры заключается в решимости следовать Христу, исполняться всецелого доверия Ему, даже если, кажется, мы не получаем просимого. Свет Христов открывается нам, по мере того как мы идем Его путями. Мы тоже порой кричим: «На помощь!», а Господь не отвечает нам. Но, как ученики, мы продолжаем настаивать, пока Христос не напомнит нам о Своем служении. И слабую веру не отвергает Господь, но Он ждет от нас великой веры. Он исцеляет дочь этой женщины: «Да будет тебе по желанию твоему». Он не может отказать ей ни в чем, Он дает ей то, ради чего она пришла к Нему. Преодолевая все преграды, все трудности, люди великой веры могут обрести своей молитвой все. Когда наша воля согласна с волей заповедей Христовых, Его воля будет единой с волей наших желаний. Мы можем, как хананеянка, всего просить у Господа, и Он даст нам все. Но это не будет так, как мы думаем. Это будет так, как Он хочет. Это будет бесконечно лучше. Наша радость будет приобщением радости Того, Кто дает. Кто хочет дать нам не часть, а все, потому что Он — Бог. Бог есть Бог, и Он ведет нас за пределы всего. Мы должны дать Ему вести нас, открыться Ему, стать в конце концов уязвленными теми гвоздями и тем копием, которые Он примет ради спасения всех. Чтобы ранами Его мы исцелились и узнали Его таким, каков Он есть. Как Того, Кто побеждает любовью, потому что Бог есть любовь. |