| Евангелие от Иоанна, Глава 20, стихи 19-31.

19 В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам! |

Глубина любви измеряется страданиями и смертью. Как апостол Иоанн Богослов с Божией Матерью у Креста, как разбойник благоразумный, распятый рядом с Господом, стоит апостол Фома в добром, как говорит святая Церковь, неверии перед воскресшим Спасителем. Раньше он, услышав о смерти Лазаря, и решив, что пришло время жизнь положить за Господа, говорил: Пойдем и мы, умрем с Ним! А теперь говорит: Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю. И это звучит, как исповедание апостола Павла: Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Будем есть и пить, ибо завтра умрем! (1 Кор. 15: 14, 32) Если это не то же самое тело, которое соткано было во чреве Девы Марии, если не в этом теле сидел Он, утрудившись, у колодца, говоря с самарянкой, если прикосновением не этих рук отверз Он глаза слепому и сердце погибающей от отчаяния Марии Магдалины, изгнав из нее семь бесов, если это не то же самое тело, – это не мой Господь и не мой Бог. Если это не то же самое тело трепетало от ужаса смерти в Гефсиманском саду и истекало кровью от бичеваний – не побеждает, не может никогда победить жизнь на земле, где она была побеждена. Если это тело мертво, то душа моя – труп. Никогда, ни за что, никакому призраку не поверю – это будет другой христос, лжехристос, антихрист.

Блаженный Августин пишет в своей «Исповеди», что прежде, чем стать христианином, он исследовал все философии и нашел у языческих мудрецов почти все, что говорит христианство. Но ни у кого и нигде он не нашел того, что мы слышим в пасхальную ночь в Евангелии от Иоанна: Слово стало плотью. Вся ложь от начала мира в тысячах несогласных друг с другом сект, древних и новых, восточных и западных религий, заполняющих сегодня пустоту неверия, сводятся к одному этому различию и едины в своей ненависти к Фомину неверию. Как древние еретики учили, что сущность Христа была нематериальной и когда Он ходил, не оставалось отпечатков от Его ног на земле, так сегодняшние лжеучителя претендуют на такую высокую духовность, которая вся устремлена в небо и не касается нашей грешной земли: «Какое значение имеет тело! Главное – дух, и необходимы такой пост и такая аскеза, чтобы прорваться в невидимый мир». Как во времена апостола Павла, они запрещают вступать в брак и вкушать мясо, но слово Божие называет их вчера и сегодня сожженными в совести своей.

Если тело не имеет значения – допустимо оправдание какого угодно разврата, и познание глубин жизни должно происходить через познание зла до конца. Так открываются глубины сатанинские Апокалипсиса в «новом мышлении» – главном, всепобеждающем учении XXI века. В этой лжи – опасность для Церкви, более страшная, чем любое гонение на Церковь. Здесь покушение на самое существо христианской веры, на жизнь всякого человека, душа которого по природе своей – христианка.

Но если последние времена действительно принадлежат нам, разве не видим мы в сегодняшнем мраке на горизонте зарю восьмого дня?! Первые лучи ее коснулись нас в пасхальную ночь, пред вкушением нового мира, и мы узнали тайну нового человечества, у которого будет новое тело, как у воскресшего Господа, но это при условии, что наши души уподобятся через исполнение заповедей блаженства Его душе. Вся сущность веры – остаться верным той правде и той чистоте, которую Господь открывает в Своей благодати. Господь мой и Бог мой! – восклицаем мы, не помня себя от радости, и Господь отвечает: Не будь неверен, но верен. Как Господь не отделяет славы Своего Воскресения от того, что происходит со мною каждый день, так до смерти я должен быть верен, чтобы не допустить никакого греха, никакого разрыва между моею жизнью каждого дня до смерти, между землею, где я тружусь, и новым небом, и новой землею. Ибо древнее все миновало (2 Кор. 5: 17).

Протоиерей Александр Шаргунов

Не нужно бояться маловерия!

Он не просто отказывается верить словам апостолов, он буквально требует живого свидетельства. Он говорит: пока я не потрогаю собственными руками Христа, пока я не получу убеждение моими телесными чувствами, что это именно тот самый Христос, тот самый Иисус, который был распят на кресте, у которого должны остаться язвы от гвоздей, от копья — я не поверю.

Святые отцы, как ни парадоксально, хвалят такое неверие Фомы, называя его блаженным. Как же понять причины этой похвалы?

Дело в том, что неверие Фомы — это неверие не отрицающее, а неверие утверждающее. Утверждающее в том смысле, что если действительно предмет веры оказывается истинным, то из этого идут очень серьезные последствия для всей жизни. И в ответ на это блаженное неверие Господь приходит к ученикам, когда апостол Фома уже вместе с ними, и дает ему возможность убедиться, потрогать свои язвы, действительно получить полное подтверждение того, что перед ним не призрак, а его любимый Учитель.

Слушая сегодняшнее Евангелие, нельзя не вдохновиться участием Господа в утверждении нашей веры. Ведь Господь не осудил апостола Фому, наоборот — Он похвалил его, добавив, что блаженны не видевшие, но веровавшие. И поэтому нам всякий раз, когда в душу входит то или иное смущение или сомнение, совершенно не нужно бояться маловерия. Мы должны понимать, что наше маловерие — это небольшой кризис, который подвигает нас к тому, чтобы получить от Господа еще одно утверждение, еще одно подтверждение правильности нашего пути. И таким образом, восходя от маловерия к большей вере, мы можем некогда вместе с апостолом Фомой воскликнуть в радости: «Господь мой и Бог мой!»

Протоиерей Павел Великанов

Источник: http://www.pravmir.ru/

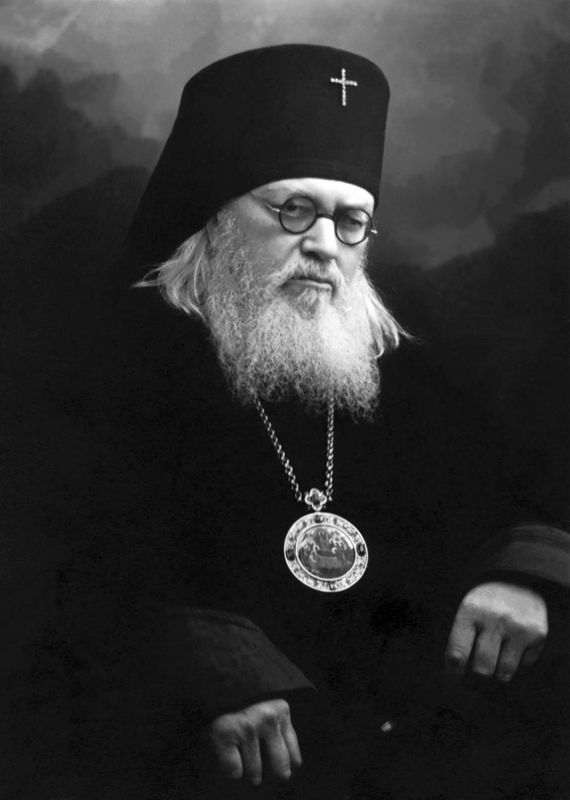

Слово в неделю о Фоме Слово в неделю о Фоме Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий)

Трудно, трудно, до крайности трудно было святым апостолам поверить тому, что воскрес Господь Иисус Христос. Слова мироносиц, принесших им эту весть, они сочли ложью.

Когда пошли они в Галилею, в гору, как повелел им Иисус, и увидели Его, то некоторые поклонились Ему, а другие стояли как окаменевшие и не верили глазам своим. Когда явился им всем в горнице Иерусалимской Иисус, то они думали, что видят призрак. Тяжелее всего было неверие апостола Фомы, которому нужно было вложить персты свои в язвы от гвоздей на руках и ногах Спасителя и руку свою в ребра Его. Почему с таким трудом верили апостолы даже глазам своим? Ведь они были свидетелями воскрешения Господом Иисусом сына Наинской вдовы, дочери Иаира и даже четверодневного Лазаря. Но ведь это были деяния величайшего Чудотворца, и не своею силою воскресали умершие, а поверить в возможность того, чтобы мертвое тело человеческое могло воскреснуть само собою, своею силою было неизмеримо труднее. Итак, крайне трудно было апостолам Христовым поверить даже глазам своим. А нам, никогда не видевшим ни живого, ни воскресшего Иисуса, труднее ли, или легче поверить тому, что читаем в Евангелии и в писаниях святых апостолов? О, конечно, легче, гораздо легче, ибо множество исторических фактов и событий с несомненностью убеждают вас в истинности воскресения Христова. Что сказать о том, что проповедь неученых галилейских рыбаков и их преемников в течение немногих веков покорила весь тогдашний мир, не только культурных греков и римлян, но и полудиких германцев, галлов, англов и нанесла смертельный удар язычеству? Возможно ли это было бы, если бы не воскрес Христос? Не издевательством ли встречали бы повсюду проповедь о Распятом, как Сыне Божием? Мыслимо ли было бы, чтобы десятки тысяч святых мучеников шли на страшнейшие истязания и лютую смерть, если бы всем сердцем не веровали бы в Воскресение Христово и не пламенели бы любовью к Победителю смерти? Возможны ли были бы тягчайшие подвиги поста и молитвы бесчисленных отшельников и монахов ради познания Господа Иисуса Христа и стяжания ума Христова? Миллионы и миллионы людей всех возрастов и полов были подлинными христианами, особенно в первые четырнадцать веков от Рождества Христова. Но как ни огромна была сила проповеди и дел Христовых, как ни потрясла мир крестная смерть Сына Божия и Воскресение Его из мертвых, не все уверовали в Него. Уже среди современников Господа Иисуса и Его апостолов даже большинство избранного Богом народа еврейского не уверовало в Него. Неверие, такой огромной волной захлестнувшее современные нам народы Европы и Америки, прежде бывшие христианскими, все растет и распространяется. Оно началось, конечно, не в эпоху Возрождения наук и искусств, не от Вольтера и других энциклопедистов, а несравненно раньше, уже в первом веке по Рождеству Христовом. Что же это значит? Это значит, что Господь и Бог наш Иисус Христос не насильственно привлекает к Себе сердца людей, что мог бы Он, конечно, сделать Божественной силой Своей, а ищет свободной любви и веры. Не всякое сердце радостно воспринимает Его великие заповеди. Над заповедями о нищете духовной, смирении и кротости, о милосердии смеются люди гордые и властные, о высшей и вечной Божьей правде не помышляют и слышать не хотят все те, которым нужна только правда общественных отношений, а высшим идеалом правды представляются только правда отношений между народами. Многие ли хотят быть изгнанными правды ради, поносимыми и оклеветанными ради Христа? Многие ли идут сквозь тесные врата узким путем, чтобы в конце тяжкого пути услышать благословенный призыв: «Приидите благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от века». Что скажет вам ученый, если обратитесь вы к нему с проповедью о Христе? Он, конечно, ответит вам с досадой: “Не мешайте мне заниматься наукой, ибо в ней для меня вся правда”. О мудрых и разумных, отвергших веру в Бога ради науки, так говорит апостол Павел в первом послании Коринфянам: «Слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, – сила Божия. Ибо написано: “погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну”. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости; а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость; потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много из вас мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных; но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и уничиженное и ничего не значущее избрал Бог, чтобы упразднить значущее» (1 Кор. 18-28). Еще при земной жизни Своей Господь наш Иисус Христос называл верующих в Него Своим малым стадом. Не смущайтесь этим, а радуйтесь. И знайте, что к этому малому стаду во все века принадлежали и доныне принадлежат очень многие весьма крупные ученые и философы, сумевшие сочетать свою веру в науку с высшей верой в Бога и Христа Его; а среди тех, которые отвергают религию, основываясь на данных науки, подавляющее большинство не имеет никакого отношения к науке и говорит о ней только понаслышке. А вам, простым неученым людям да будут крепчайшей опорой слова Христовы: «Если не умалитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Аминь. |

О мире Божием

Этот «мир», еврейское «шалом» — это нечто большее, чем отсутствие войны. Это наличие правильных отношений. Представьте себе, что я разругался с моим другом или родственником. Мы годами не общаемся и знать друг друга не желаем. Между нами нет войны, мы не ведем каких-то активных боевых действий, но между нами нет «шалома» — примирения, восстановления отношений. Шалом — это когда любящая семья собирается за столом; мир Божий — это когда по главе этого стола сидит Христос. Шалом — это прощение. Одна из поразительных особенностей Евангелия — это его неприлизанность, суровая правдивость в отношении Апостолов. Евангелисты и не думают скрывать слабости и ошибки учеников Господа и пишут о них с жесткостью, немыслимой для последующих поколений христиан. В самые страшные для Господа часы они Его бросили — «тогда, оставив Его, все бежали. (Мар.14:50)». Петр три раза отрекся от Него. Когда жены-мироносицы возвестили Апостолам воскресение, «показались им слова их пустыми, и не поверили им. (Лук.24:11)» В отличие от героев некоторых поздних назидательных текстов, Апостолы — живые люди, подобные нам, со своими немощами и грехами. Они не верят и очень напуганы — Господа убили, сейчас придут и убьют их самих.

Кажется, с такими сторонниками ничего не добьешься — надо бы их разогнать и найти кого-нибудь еще. Как было написано в одной книжке по менеджменту, «люди, которых Вы вовремя уволили, создадут Вам гораздо меньше проблем, чем те, кого Вы не решились уволить». Избавьтесь от лузеров, если Вы хотите, чтобы Ваше предприятие было эффективным.

Но Господь поступает иначе — и это «мир вам» еще более яркое свидетельство Его божества, чем прямое «Господь мой и Бог мой» святого Апостола Фомы. Первое, что Он делает — это утверждает свое единство с учениками: «иди к братьям Моим и скажи им (Иоан.20:17)» Несмотря ни на что, они — Его братья. Они приняты и прощены, и Он начинает с того, что ищет ободрить напуганных и растерянных грешников.

Христос и сегодня является среди нас — неверных, напуганных и растерянных, запершихся от этого страшного внешнего мира, и говорит: мир вам. Он приходит не для того, чтобы осудить и покарать — но чтобы примирить и исцелить. Осуждение и гибель — это то, что мы находим вне Христа; в Нем мы находим прощение и спасение.

Это важно постоянно подчеркивать, потому что одно из главных препятствий к вере — это страх суда. «Ох и наломал же я дров», думает бедный грешник, и в сердце своем он понимает, что заслуживает осуждения. Страх осуждения проявляет себя по разному — от яростного отрицания, мол, нет никакого Бога и нет никакого Суда, до не менее яростных попыток перевести стрелки на кого-то еще — «А вот монах на спорткаре! Вот ему-то и суд! А меня-то за что?».

Когда читаешь тексты воинствующих атеистов (наших и западных), вспоминаешь высказывание Салмана Рушди — «Атеисты — это люди, зацикленные на Боге». Это не люди, которые «не включают Бога в свое мировоззрение», как было написано на одном атеистическом сайте. Авторы, подобные Ричарду Докинзу или покойному Кристоферу Хитченсу, это люди, в мировоззрении которых Бог играет огромную роль. Они помышляют о Нем чаще, чем большинство верующих, и испытывают к Нему острую неприязнь. Им с Ним страшно некомфротно, но у них не получается просто забыть про Него и заняться своими делами.

Другая реакция (иногда один и тот же человек проявляет обе) — это яростное осуждение других. Грех осуждения состоит не в том, чтобы называть неправду неправдой и нечестие — нечестием. Он состоит в желании осуждать. Если благочестивый человек узнает о чужом грехе, он глубоко опечалится и задумается о том, как поправить дело и помочь людям. Для того, кто осуждает, весть о чужом грехе, напротив, есть весть благая и утешительная. На фоне чужих грехов наши собственные выглядят не так страшно, и сообщения об этих грехах распространяются, как некое радостное известие. Ну, по сравнению-то с этими уродами мы-то еще очень даже ничего. А вон какой-то британский парламентарий попался на таких безобразиях, что у нас тут на этом фоне почти что Святая Русь. А вон горячо любимый всей прогрессивной общественностью монах на спорткаре, и на его фоне контраст между нашими заявлениями и нашими делами — это так, маленький такой контрастик. А вот гнусные преступления ихних — рядом с которыми преступления наших это так, мелочи.

Осуждение легко переходит в клевету — ведь когда для человека чужой грех является утешением, он желает его видеть — и видит его даже там, где его нет. Ему важно, чтобы другие оказались негодяями, он будет огорчен и разочарован, если первые сообщения об их негодяйстве не подтвердятся. Более того, такому человеку будет глубоко неприятна чужая праведность, и он будет страстно хотеть, чтобы она оказалась фальшивой.

Греха осуждения очень много и в религиозной, и в светской среде. Как это лечится? Решительным осуждением этого греха? Бескомпромиссно осудим этим нечестивых осудителей! Нет, это что-то не то. Грех осуждение лечится примирением с Богом — когда человек приходит к Распятому и Воскресшему Христу и слышит от Него: «мир тебе». Если мы во Христе, наши грехи прощены, Бог поклялся не ставить их нам в вину: «Ибо это для Меня, как воды Ноя: как Я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Горы сдвинутся и холмы поколеблются, — а милость Моя не отступит от тебя, и завет мира Моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. (Ис.54:9,10)» Когда мы верим Евангелию, нам уже незачем ни отрицать суд, ни кивать на других, которые, как мы уверены, «еще хуже». Мы, бедные, провалившиеся, несостоятельные грешники, прощены и приняты, и призваны на служение Господом нашим Иисусом Христом. У нас есть шалом. У нас есть Благая Весть для других бедных грешников — придите ко Христу и примите прощение.

Сергей Худиев

Православный журнал «Фома»